ブランド構築超入門

1.ブランドとは

みなさんは同じ機能なのに、価格の異なる製品やサービスがたくさんあることに対して不思議に思ったことはないでしょうか?私はPCを買う時によく思います。どれも同じスペックなのにメーカーによって価格が違う、どこが違うの?と調べてもあまりわからず頭が痛くなります。(笑)

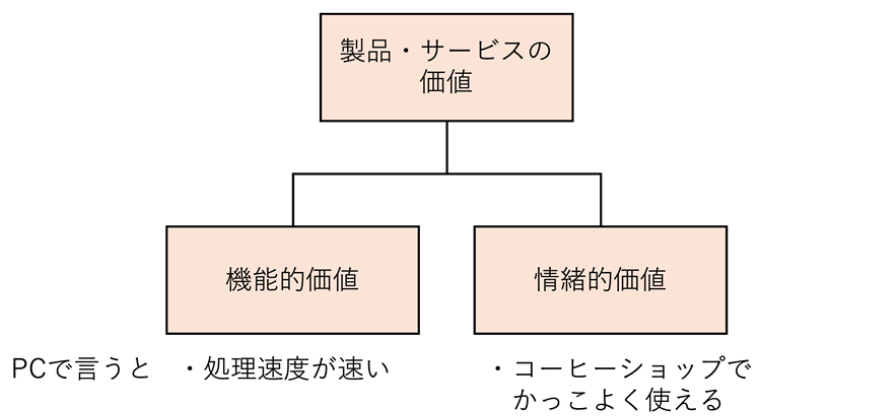

その理由は製品やサービスの価値は大きく2つに分けられ、機能だけでは価格が決まらないからです。製品やサービスの価値は図1のように機能的価値(製品やサービスの提供する機能や性能そのもの)と情緒的価値(人の感情や心に訴かけるイメージのようなもの)に分解できます。

図1 製品・サービスの価値

そのため機能は同じでも、情緒的価値が異なれば、価格も違ってくるということがわかります。そして、機能的価値や特に情緒的価値が高い状態がブランドとして周囲に認知されており、ブランド価値(ブランド力)が高い状態といえます。

ではブランドとは何か、Wikipediaには以下のように記載されています。

「ブランド(銘柄、英: brand)とは、ある財・サービスを、他の同カテゴリーの財やサービスと区別するためのあらゆる概念。」

概念ということで人によって捉え方は変わるというのが実情だと思います。そのため、私はブランド=「顧客に良いイメージを持たせ、他社と差別化するもの」と考えています。

ここで注意が必要な点は、ブランドは誰でも作れますが、力のあるブランドかは別になります。PCで言うと、「THIRDWAVE(サードウェーブ)」というブランドはご存知でしょうか?「Mac(Apple)」と比較し、知らない方も多いのではと思います。この場合、認知度という面では「THIRDWAVE(サードウェーブ)」よりも「Mac(Apple)」の方がブランド力が高いといえます。ブランド力には認知度以外の側面もありますが、それは3章で紹介し、次章ではブランド構築の流れを説明します。

2.ブランド力のあるブランド構築のためのステップ

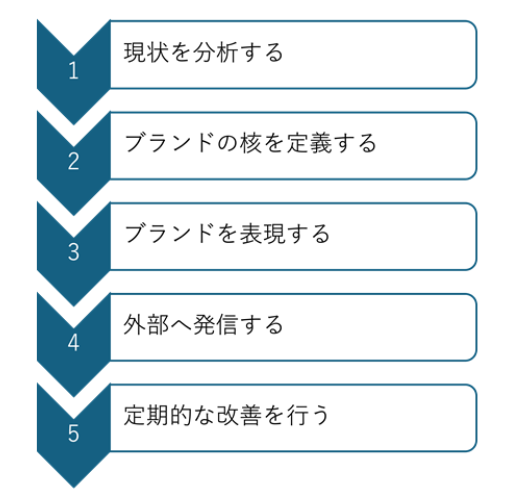

本章では、ブランド構築のための流れを解説します。5つのステップに分けて説明します(図2参照)。

図2 ブランド構築の流れ

ステップ1:現状を分析する

まず現状分析を行います。ここでは3C分析のフレームワークを用います。「顧客(Customer)」「自社(Company)」「競合(Competitor)」の視点から状況を分析し、自社の置かれている環境を把握します。

・顧客(Customer)

顧客は、企業にとって最も重要な存在となります。顧客のニーズや嗜好を正確に把握することが、ビジネスの成功に直結します。

どんな顧客のどんなニーズに応える商品なのかを深掘りすることが必要です。顧客を考える時には、「塾に通う小学3年生の息子がいて、送り迎えで水曜日は早く帰らないといけない、38歳会社員男性、奥さんは同じ会社の別の部署で・・・」とできるだけ顧客の顔や生活スタイルが思い浮べられる粒度で考える必要があります。そうすることで新たな気づきが得られます。

・自社(Company)

自社の強みや弱みを正しく理解することが重要です。

強みや弱みの理解には、顧客になぜ商品を買ってくれたかや不満点などのアンケートをとってみることが有効です。

・競合(Competitor)

競合企業の動向を把握し、比較することで、自社の立ち位置や戦略を見直すことができます。

ポジショニングマップなどを用いて、自社と競合の位置付けを明確にすることが有効です。

ステップ2:ブランドの核を定義する

次にブランドの「核(コア)」を定義します。前ステップで分析した顧客や自社の提供する価値、競合との違い、を表現するようなブランドの核を言語化します。この時には自社のビジョン、ミッション、バリューも意識すると良いです。

このステップでは、①チームで話し合い、②言語化、③推敲、を繰り返し、ブランドの核を表現するメッセージに落とし込みます。

ステップ3:ブランドを表現する

ここでは実際にブランドを表現していきます。ブランドネームやロゴ、カラー、タグラインなどを具体化していきます。

・ブランドネーム

覚えてもらいやすいものが良いです。長すぎるものや発音しづらいものはNGです。

・ロゴ

記憶に残りやすい形、フォントなどが良いです。奥が深いため、デザインの専門家に相談することをおすすめします。

・ブランドカラー

ブランドの印象に影響を与えるので選定には注意が必要です。(例:赤は情熱、青は知的、黄は明るいなど)

・タグライン

コンセプトや世界観を表現するようなメッセージのことです。ブランドメッセージと同じとなることもあります。(例:お、ねだん以上。(ニトリ)、驚安の殿堂(ドンキホーテ)など)

ステップ4:外部へ発信する

ステップ3まででブランドとして発信する準備ができました。本ステップではそれを顧客に伝えるためのマーケティング活動を開始します。ここでは、以下のような活動を通じて、ブランドをターゲット顧客に浸透させます。

・広告の活用

SNSやウェブ広告、テレビCMなどを通じて、ブランドのメッセージを多くの人に届けます。

・コンテンツマーケティング

ブログや動画などを通じて、顧客が興味を持つコンテンツを提供し、ブランドの信頼性を高めます。

ステップ5:定期的な改善を行う

ブランド構築は、一度作って終わりではありません。ブランドが顧客と長期的な関係を築くためには、カスタマーサポートやSNSなどの双方向のコミュニケーションを通じ、常にフィードバックを収集し、改善を行うことが必要です。定期的な改善により、ブランドの力が徐々に高まっていきます。

以上が力のあるブランドを作るまでの流れになります。

3.高いブランド力がもたらす効果

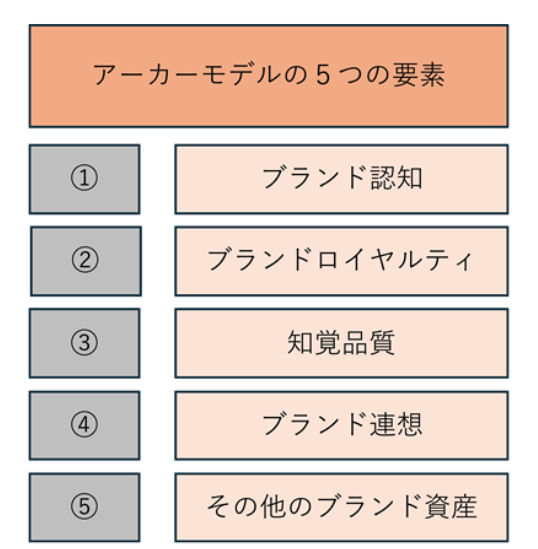

前章で説明したように、定期的に改善し続けることでブランド力が向上します。ここでは高いブランド力はどのような効果をもたらすのかアーカーモデルを使って説明します。アーカーモデルはブランド力の重要な要素を5つに分類しています。(図3参照)

図3 アーカーモデル

① ブランド認知(Brand Awareness)

顧客がそのブランドを知っているかの尺度のこと。本項目が高い場合は顧客が製品を探す際、すぐにそのブランドを思い浮かべ、購入の可能性が高まります。

② ブランドロイヤルティ(Brand Loyalty)

顧客がそのブランドを長期的に支持することの尺度のこと。本項目が高い場合は顧客はそのブランドを継続的に選びます。また、ロイヤルな顧客は他の人にもブランドを推奨し、口コミ効果を生み出す可能性が高まります。

③ 知覚品質(Perceived Quality)

顧客がそのブランドの製品やサービスの品質をどう評価しているかの尺度のこと。本項目が高い場合は顧客がそのブランドに対して信頼感を持ち、より高い価格を支払う意欲を持つことに繋がります。

④ ブランド連想(Brand Associations)

顧客がそのブランドに対して持っているイメージや感情、価値観の尺度のこと。本項目が高い場合は、ブランドを単なる製品以上に顧客にとって意味のあるものとし、感情的なつながりを生み出します。また、差別化や情緒的価値の基盤になります。

⑤ その他のブランド資産(Other Proprietary Brand Assets)

①~④に属さないブランドエクイティに影響を与える資産のこと。例えば、知的財産権(特許、商標、意匠など)や独自の流通チャネルなどがあります。

このようにブランド力の高い状態は、顧客に認知されており、顧客からの信頼も厚く、差別化による価格競争の回避につながります。結果として売り上げの拡大や利益率の向上といった効果が期待できます。

4.おわりに

ここまでお読みいただきありがとうございます。ブランド力を上げることで、差別化できるので、同じ機能でも異なる価格で販売できるということがわかったのではと思います。ブランドを構築しブランド力を向上させることは一朝一夕には完成しません。長期的な視点を持ち、一貫性のある努力を続けることが成功の鍵となります。常に顧客視点を持ち、顧客との強い絆を築いていくことで、強いブランドを育てることができます。

もっと詳しいことが知りたい人は合同会社みんプロにご相談ください。

中小企業診断士

山本 大喜