大雨災害に対するBCP策定上の外せない視点

内容

はじめに

1 自社の大雨に対するリスクを見逃さない

(1)ハザードマップの位置づけ

(2)「浸水害」と「洪水」の違いがわかりますか?

(3)浸水害リスクの再確認が必要です

(4)最初に確認すべきはハザードマップ

2 気象災害の発災タイムラインを意識する

3 発災タイムラインにおける行動の優先順位を定める

(1)安全配慮義務を履行する

(2)財物の保全は優先順位をつける

4 大雨災害に対する責任体制を明確に定める

(1)可能であれば「行動マニュアル」を作成したい

(2)大雨災害に対する責任体制を明確に定める

(3)「雨雲の動き」などの活用推進について

さいごに

(1)東京の平均気温は明治維新直後より3℃以上高い

(2)空気中に含まれる水蒸気量の限界値は気温のみで決まる

はじめに

ここ数年、夏季を中心とする局地的な豪雨が目立ち、「地下鉄出入口から階下へ流れ落ちる凄まじい水の流れ」や「マンホールの蓋を吹き飛ばす水流」など、緊迫した画像が報道されていて、命の危険を感じる皆さんも多いのではないでしょうか?

私は40年間にわたり損害保険会社に勤務してきましたが、台風や活発化した前線の活動に伴う従来型の気象災害に加えて、「都市型の気象災害」の特異的現象である「ゲリラ豪雨」を含めた大雨対策を、危機管理の観点から事業継続計画(以下BCP)に織り込む必要があると強く感じています。

「ゲリラ豪雨」という用語は実は正式な気象用語ではなく、報道関係者がつくり上げた言葉です。きっかけは2008年8月に練馬区周辺で発生した局地的豪雨と言われています。このときは豪雨ではなかった下流で下水道工事中の作業員の方が5名流されて亡くなり、この災害から「ゲリラ豪雨」という言葉が使われるようになりました。なお、この年の『ユーキャン新語・流行語大賞』のベスト10にも選ばれています。

BCPは、鳥インフルエンザや新型コロナなどのウイルス蔓延時や、地震・津波、台風などによる暴風・高潮などの自然災害も想定して策定する必要があります。そして、自然災害に対処したBCP策定上の最も重要な視点は「発災に至るまでの時間的な猶予(以下、発災タイムライン)をしっかりと認識・活用すること」にあります。

気象災害は地震や津波と異なり、発災までにある程度の時間的余裕がありますが、発災前に為すべき行動がBCPに織り込まれていないケースが多く、とても残念です。そのため、中小企業診断士として知っておくべき、大雨に関するBCP策定上の外せない視点を以下の順にまとめてみました。

- 自社の大雨災害に対するリスクを見逃さない

- 気象災害の発災タイムラインを認識する

- 発災タイムラインにおける行動の優先順位を定める

- 大雨災害に対する責任体制を明確に定める

1 自社の大雨に対するリスクを見逃さない

ご自宅や勤務先地域のハザードマップをご覧になったことがありますか? ハザードマップに記載される「洪水浸水想定区域」は、「想定される最大規模の降水によって氾濫した河川で浸水が予想される地域」を示し、水防法14条を根拠法令に市町村(政令指定都市は区)が作成しています。

(1)ハザードマップの位置づけ

洪水、雨水出水、津波、高潮に際し、水災を警戒・防御し、被害を軽減する活動を「水防」といい、国土交通大臣、都道府県知事は所管する河川ごとに定めた「洪水浸水想定区域」を明らかにしなければならない責務があります。また、水防警報を気象庁と共同して発する責務もあります(水防法)。

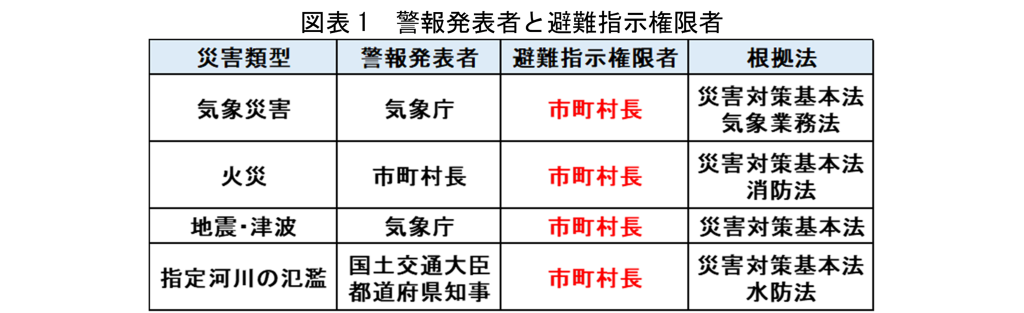

しかし、地域住民に災害の危険が差し迫っている状況において、避難指示を発することができる権限者は災害対策基本法第60条に基づき、市町村長になります。

国土交通大臣、都道府県知事が明示した「洪水浸水想定区域」に基づき、ハザードマップを地域住民に明示する役割は、市町村長になりますが、行政における役割分担があまり認識されていません。 有事における、避難指示権限者を整理すると、図表1のとおりとなります。

(2)「浸水害」と「洪水」の違いがわかりますか?

ハザードマップには記載のとおりの「洪水浸水想定区域」が織り込まれていますが、市町村が掲載する情報には、土砂災害が想定される区域や、内水氾濫により浸水が予想される地域、避難場所などを加えて、視覚化した情報開示がされています。

1999年に広島県で発生した土砂災害では24名が亡くなり、これを契機として土砂災害防止法が制定されました。

この法律において、都道府県知事には、「土砂災害警戒区域を公示して市町村に文書送付する義務」があります。そのため、ハザードマップには土砂災害の危険がある場所の情報も、現在は織り込まれています。

ここで、誤解されやすい言葉に「浸水害」と「洪水」があります。

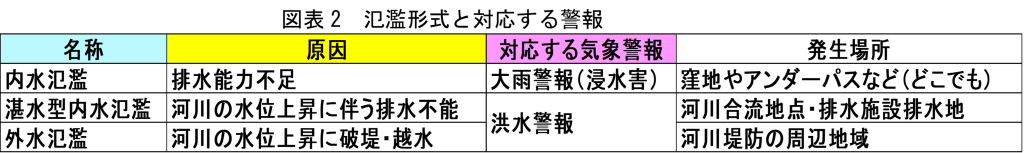

気象庁の大雨に関する警報は、大雨警報(土砂災害)、大雨警報(浸水害)、大雨警報(土砂災害・浸水害)、洪水警報に区分されますが、「浸水害」と「洪水」を混同している場合が多いので、注意が必要です。

「浸水害」は、短時間の降雨により排水路や地面がもつ排水能力の不足を原因として発生するもので、内水氾濫とも呼ばれます。

よって、河川周辺のみで発生するとは限らず、河川から遠く離れた窪地やアンダーパスなど、水が溜まりやすい場所で発生します。

一方、「洪水」は河川の水位が増したことによって堤防から越流したり、堤防が破壊されたりする外水氾濫によるものと、河川の水位上昇により周囲の中小河川からの合流地点や排水施設からの流水地点で水があふれだす湛水型内水氾濫とをあわせた言葉となっています。 「浸水害」と「洪水」は発生する現象も場所も異なりますので、この違いを認識していないと、気象警報を受け取っても適切な判断ができません(図表2参照)。

水防法を根拠とする「洪水浸水想定区域」には、この雨水出水などを起因とする「内水氾濫による浸水害想定区域」が含まれていないことに注意が必要です。

しかし、近年では短時間強雨により頻繁に浸水被害が発生している背景から、2018年に水防法が改正されて、想定しうる最大規模降雨が発生した場合の浸水想定区域を公表する「雨水出水浸水想定区域制度」が創設されています。

たとえば、東京都では想定最大規模降雨は、東海豪雨を想定して24時間総雨量690mm、1時間最大雨量は長崎豪雨を基準に153mmとして定めています。

しかし、現実的には東京での排水管の処理能力は1時間雨量で50㎜程度までですので、想定最大規模降雨に至らなくても、内水氾濫は発生しています。

このため、2021年に水防法が再改正されて、「雨水出水浸水想定区域」の指定対象地域が、周辺地域に住宅などがある下水道をも含むよう拡大されています。

国土交通省は、市町村に「内水浸水想定区域策定マニュアル」を示して標準化に努めているものの、市町村が示すハザードマップへの開示状況には濃淡があります。

また、このような改正が為されていること自体、周知が不足しています。

(3)浸水害リスクの再確認が必要です

記載した経緯から、2021年の水防法改正以前のハザードマップには内水浸水想定区域の記載が不十分だったことに注意が必要です。BCP策定の対象先企業が、自社の浸水リスクを認識できていない可能性があります。

そのため、中小企業診断士は、BCP策定に際し、「自社の浸水リスクが認識されているか?」ということから確認する必要があります。

また、想定最大規模降雨に至らない50㎜や100㎜の強雨があった場合に、浸水のリスクが無いかどうかを確認することも必要です。

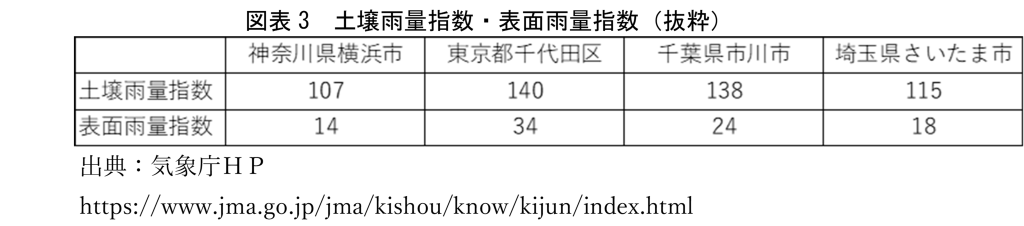

短時間の強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標として、気象庁は表面雨量指数という指数を用いており、市町村ごとの指数は気象庁ホームページ(以下HP)に掲載されている「警報・注意報発表基準一覧表」から知ることができます。

降った雨が地中に浸み込みやすい山地や水はけのよい傾斜地では、雨水が溜まりにくいという特徴がある一方、地表面の多くがアスファルトで覆われている都市部では、雨水が地中に浸み込みにくく地表面に溜まりやすいという特徴があります。

表面雨量指数は、こうした地面の被覆状況や地質、地形勾配などを考慮して、降った雨が地表面にどれだけ溜まっているかを、数値化したものです。

表面雨量指数については、指数に3.6を掛けた数字を1時間雨量に読み替えて考えると便利です。たとえば大雨警報(浸水害)の発表基準が「指数11」であれば、約40㎜/hの雨で警報が発表される計算となります。

少し具体的に言うと、1時間に40㎜の降水が1㎞四方の升に溜まった状態で、一気に坂の上から水を流すと下流では秒速11mで水が流れてくることを示す指数です。

基本的に、「指数が少ない地域ほど少ない雨で災害が発生するリスクが高い」と考える必要があります。 東京都千代田区のように平坦な土地であれば、横浜や川崎のような急傾斜地が少なく、短時間強雨で雨水が一気に坂道を流れ落ちることが考えにくいので、より多くの雨が降っても災害の発生リスクは少なくなります(図表3参照)。

気象庁HPの「警報・注意報発表基準一覧表」に掲載されている警報基準の表面雨量指数は、東京23区内ではおおむね同一区内での差異がありません。

しかし、同一地域であっても坂上と坂下とではリスクが異なりますので、その点を加味して考える必要があります。診断先区域の表面雨量指数が小さく、過去に浸水害があったり、下水道が未整備であったり、窪地や坂の下にあるような場合には、浸水害リスクが大きいと判断する必要があります。

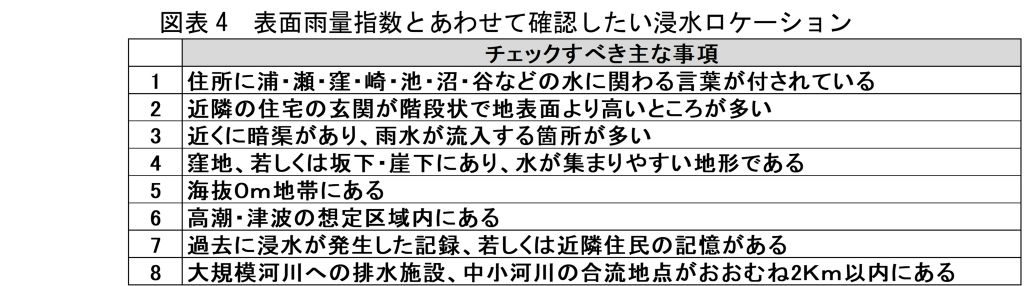

おおむね、警報基準の表面雨量指数が20未満の市町村の場合には、図表4に該当するような事項があれば浸水リスクが高いと考えられます。 いくつ該当すればリスクが高いといった性格のものではありませんが、たとえば戸建て住宅を購入する場合などにも、考慮すべき情報です。

図表2に記載した土壌雨量指数(どじょううりょうしすう)とは、降った雨による土砂災害危険度の高まりを把握するための指標です。

これまでの降雨と今後数時間に降ると予想される雨などの雨量データから「タンクモデル」という手法を用いて、降雨がどの程度土壌中に蓄えられているかを推定し数値化したものですが、「タンクモデル」の仕組みについて興味のある方は、気象庁HPでご確認ください。 土壌雨量指数も警報基準の数値が小さい地域ほど、少量の雨で土砂災害が発生しやすいことを意味しますが、土砂災害のおそれがない地域については、土壌雨量指数の基準がない場合があります。

(4)最初に確認すべきはハザードマップ

BCP策定に関わる中小企業の所在地が、最大規模降雨でどのようなリスクがあるのかについて、中小企業診断士は最初にハザードマップから確認する必要があります。

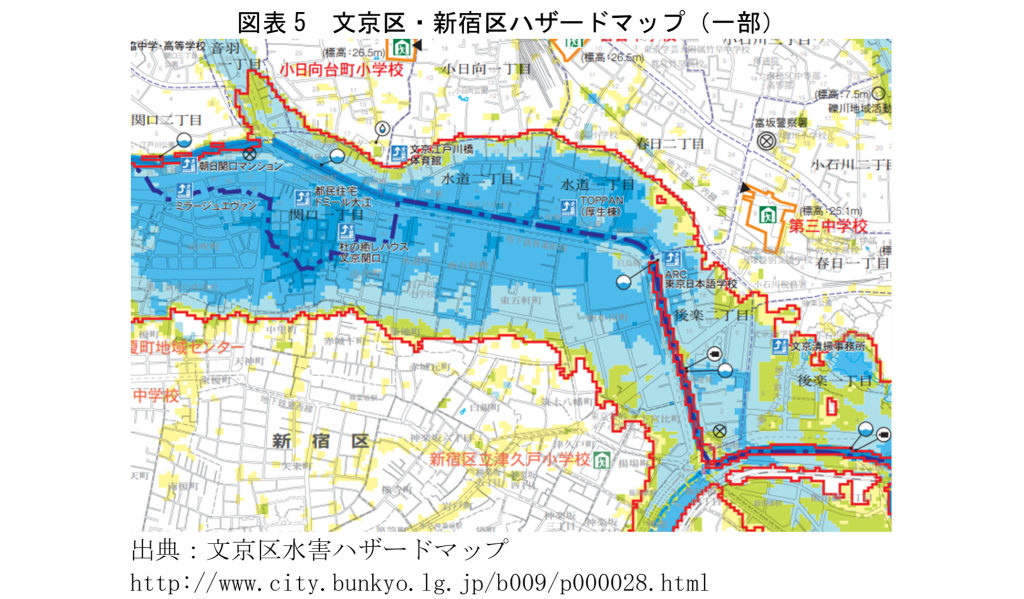

そのうえで、内水氾濫については必ずしも十分にリスクがマップに反映されていない可能性について、記載したような検討を加えてください。 今回は大雨に起因する洪水や土砂災害、低い土地の浸水をテーマとしていますが、沿岸部にある企業であれば、高潮、津波の危険性についても確認する必要があることは、いうまでもありません(図表5参照)。

2 気象災害の発災タイムラインを意識する

気象災害については発災までに一定のタイムラインがあることを冒頭でお伝えしました。しかし、自社が被る可能性が高い気象災害の類型が認知できず、またはリスクの切迫度が把握できないため、「発災までの貴重な時間に為すべきこと」が計画に織り込まれていない場合が多いように見受けられます。

その理由のひとつは、気象庁が発表する注意報や警報、気象情報の種類が複雑過ぎてよくわからないことにあると考えられます。

たとえば、土砂災害の危険度を示す「大雨警報・特別警報」「土砂災害警戒情報」の名称に一貫性がなく、発表主体も気象庁や都道府県知事などに分かれていて、わかり易いとはいえません。

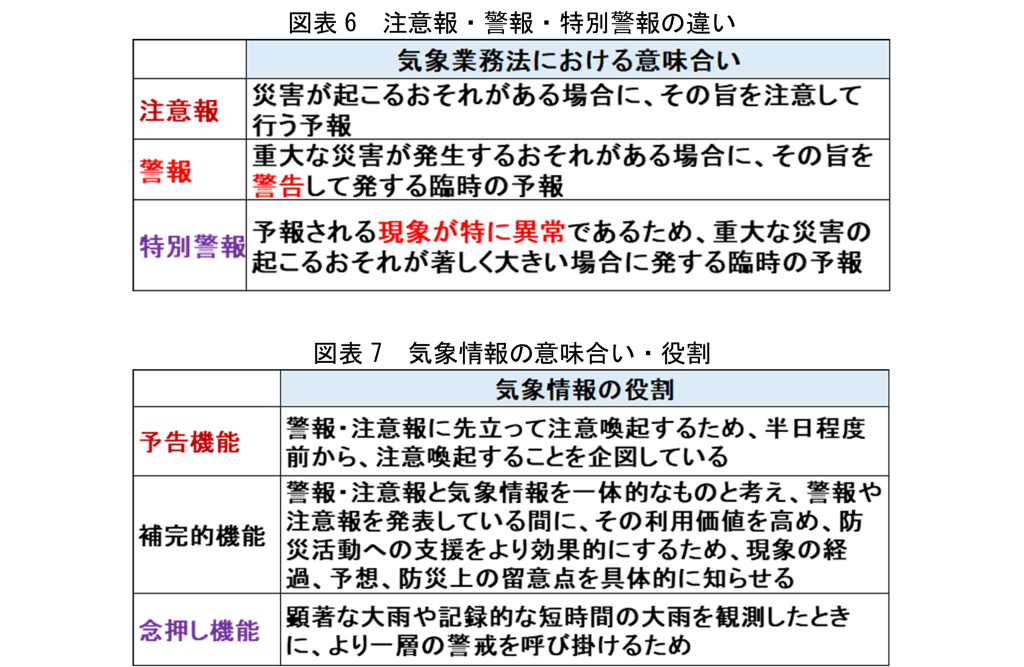

水防法や気象業務法など、根拠法令がタテ割りで併存していることも原因ですが、気象庁は、これらの情報をわかりやすく整理するむね、2023年の年末に報道発表しています。 現段階における基本的な注意報・警報・特別警報の違いを図表6に、気象情報の役割を図表7にまとめてみましたので、参考にしてください。

図表6にまとめた気象庁が発表する注意報・警報のうち、大雨に起因するものは、それぞれの予報区の災害特性に合わせて、土砂災害は土壌雨量指数、浸水害は表面雨量指数、洪水は流域雨量指数(および表面雨量指数)をベースに「基準値を超えると予想される場合」に発表されます。

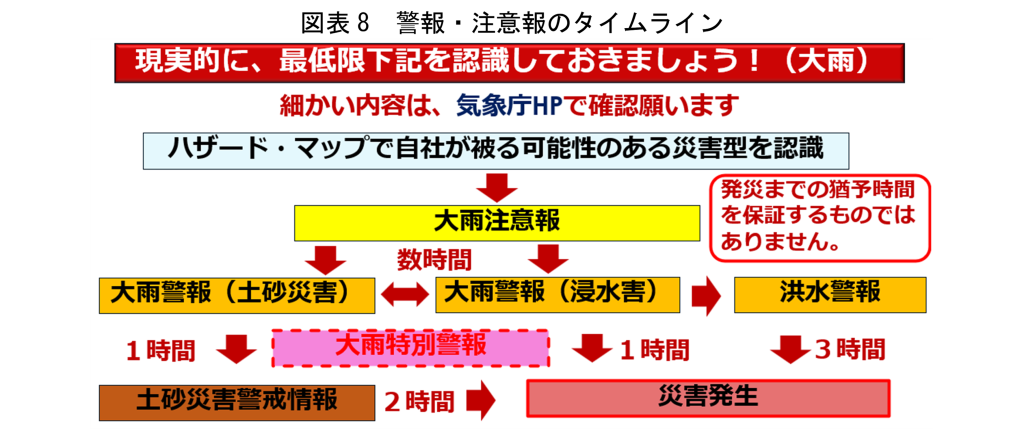

ここで重要なのは、「土砂災害」については、発災まで約2時間、「浸水害」については1時間の発災までのタイムラインを考慮して警報が発表されるということです。

このタイムラインを意識しなければ、避難計画の実効性は担保されません。

なお、「土砂災害」については大雨警報が発表された後、おおよそ1時間で土砂災害警戒情報が発表されますので、大雨警報(土砂災害)が発表された場合には、およそ3時間で災害が発生する可能性があると考える必要があります。 言葉で説明した注意報・警報の関係を図示すると、図表8のようになります。

3 発災タイムラインにおける行動の優先順位を定める

気象災害にはタイムラインがあるといっても、「浸水害」が想定される地域では、図表8に示したとおり、1時間程度の猶予しかありません。

このタイムラインにおいて為すべきことは事前に優先順位を付けて、確実に実行できるよう、事前に計画を立てておく必要があります。

(1)安全配慮義務を履行する

避難指示が市町村長から発せられたにもかかわらず、指示に従わなかった場合でも原子力災害対策特別措置法による福島の警戒区域等の特別の場合を除いて、特段の罰則はありません。

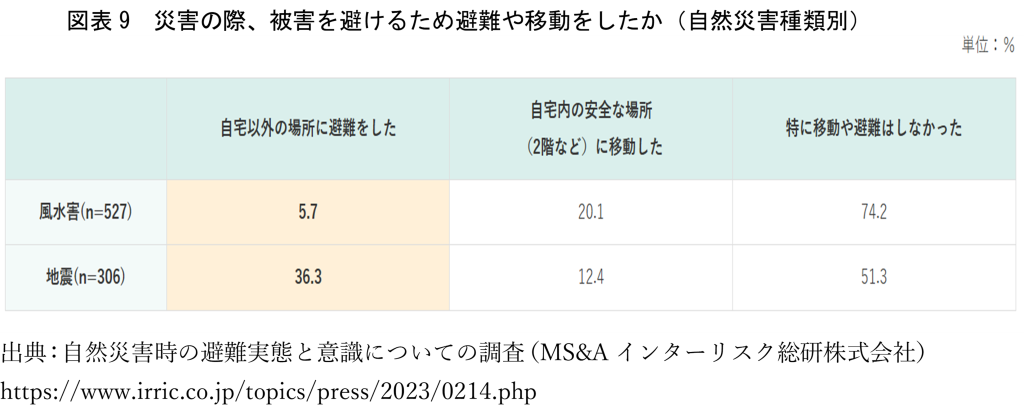

現実的に、西日本豪雨や九州北部豪雨で避難指示が出された地域の住民に大手損保グループに属するコンサルティング会社が調査した結果では、自宅外に避難した住民の比率は5.7%に過ぎなかったというアンケート結果あります(図表9参照)。

図表9は、風水災は2018年西日本豪雨、2019年台風19号、2020年7月豪雨を対象地域に、地震は2016年熊本地震、2018年北海道東部地震を対象地域に合計1,000名に対してWEB形式で実施した結果となります。

避難指示に従うか否かは結局のところ自己責任ということになりますが、避難指示地域の企業が、従業員やお客さま個人に判断をゆだねるのは避けるべきです。

なぜなら、企業が従業員やお客さまを避難させなかった場合には、安全配慮義務との関係を問われることとなり、損害賠償責任が発生する場合があるからです。

実際に、2016年8月の台風10号の豪雨で浸水した岩手県岩泉町の高齢者施設の入所者9人全員が死亡した問題では、遺族が施設の運営法人に約1億1,145万円の損害賠償を求めて訴訟を起こし、施設側が謝罪し賠償金を支払っています。

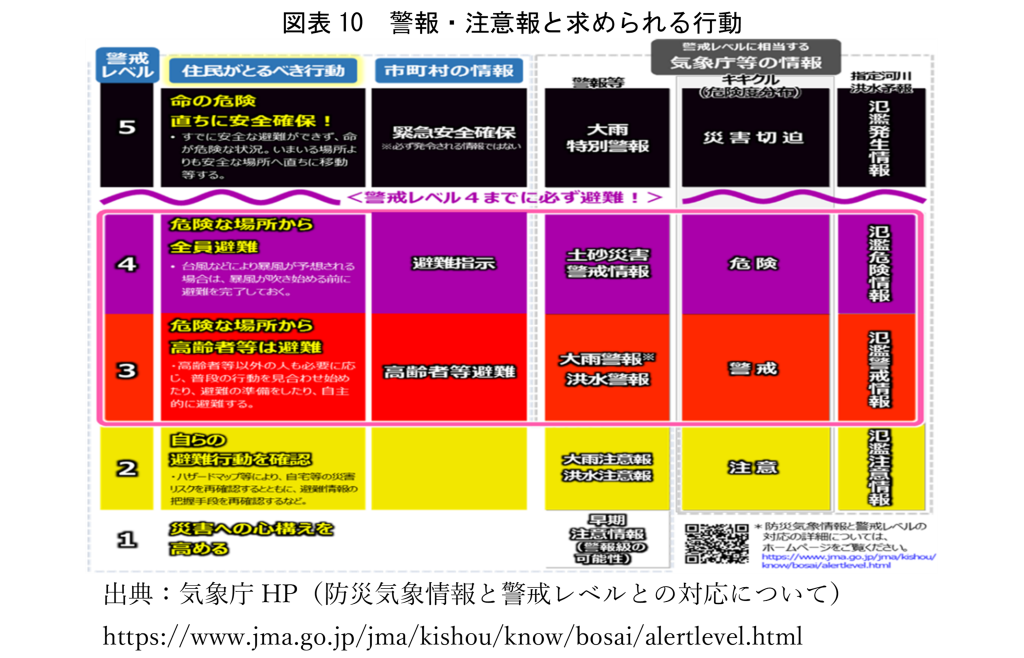

図表10は、気象庁が発表する注意報・警報、指定河川の氾濫に関する水防法上の警報と市町村による避難指示との関係を一覧表に示したものです。

大雨警報は「警戒レベル3」として「高齢者等避難」と示されていますが、同じ大雨警報でも「浸水害」は「土砂災害」よりも発災までの猶予が短いことに留意が必要と考えます。

「浸水害」が想定される地域においては、大雨注意報の発表段階で「大雨警報に切り替わる可能性が高い」との情報があれば、その時点で「休園・休業」「受入れ中止」「従業員退社・出社待機」「お客さま退避」などの判断をすべきです。 いずれにしても、現に避難指示があった段階では、粛々と指示に従わなければ、後に安全配慮義務違反を問われる可能性が生じます。

(2)財物の保全は優先順位をつける

次に、「財物の保全」に優先付けして対応する必要があります。そのためには、有事に備えて財物の水災に関する損害保険関係を整理しておくことが重要です。

建物や機械類については「水災担保」が付帯されていれば、一定割合まで水災補償がなされますが、保険料も割高で損保会社が引き受けない場合もあります。

保険対象外である場合が多いのが、「預かり物・保管物」で注意が必要です。

製造業であれば川下企業から預かった金型、民間車検場であればお客さまから車検のために預かっている車などが対象です。

自動車管理者賠償責任保険というお客さまからの預かり車両に対する賠償責任保険では、普通約款では水災による賠償責任は免責とされています。

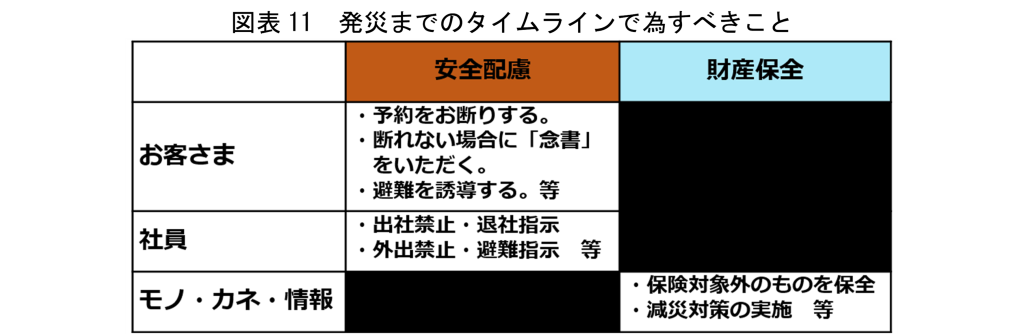

たとえば、足立区は民間車検場が都内で最も多い区ですが、荒川の洪水リスクが高まったときに、お客さまからレクサスなどの高級車を預かっていた場合、発災までのタイムラインで対処できることもあるはずです。 図表11に発災までのタイムラインで為すべきことをまとめました。

4 大雨災害に対する責任体制を明確に定める

日々の天気予報では、「晴れ・雨・曇り」といった天気や降水確率、平均気温や風向きの予報をしてくれますが、「●時頃に××地域で1時間に50㎜を超える非常に激しい雨が降るでしょう」といった予報は聞いたことがありません。

現状の気象予報技術では、こういったピンポイントの予報をすることは、実は困難なのです。

(1)可能であれば「行動マニュアル」を作成したい

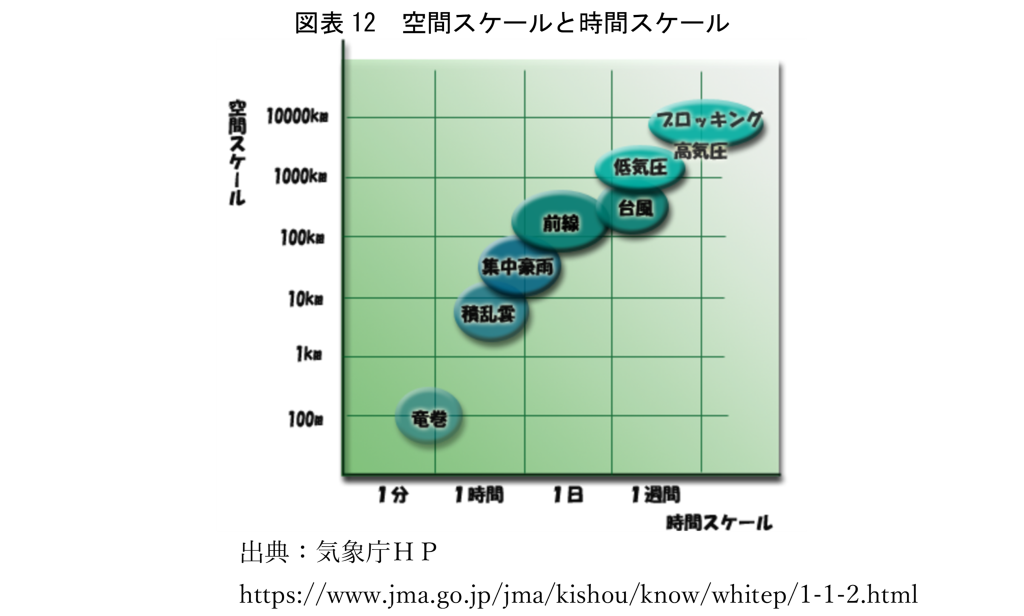

気象現象には、高気圧や低気圧、台風、梅雨前線などの大規模な現象から、雷や竜巻などの小規模な現象まで、さまざまな空間的広がりを持った現象が存在します。

この気象現象の空間的規模(広がり)を「空間スケール」、寿命(持続時間)を「時間スケール」と呼びます。

現在の天気予報技術では「空間スケール」が大きく、「時間スケール」が長い現象の予報は可能ですが、竜巻や積乱雲などの「時間スケール」が短い現象の予報を行うことは困難だと考えてください(図表12参照)。

「東京の●●区を中心にゲリラ豪雨が●時頃発生する」といった予報は現状では不可能であり、「大気が不安定であり、雷を伴った激しい雨が夜の早い間に予想される」程度の予報をだすことが限界となります。

つまり、事業所所在地の浸水害を想定した避難計画の策定は可能ですので、経営者・従業員が自宅、もしくは外出先で「ゲリラ豪雨」に遭遇した場合を想定した「行動マニュアル」があると便利です。

中小企業を対象に「大雨に対する行動マニュアル」を策定することは、難しい場合が多いと思いますが、策定する場合には、下記項目を掲載することをお勧めします。

1)大雨に関する応急対応の責任体制

2)応急対応時の発災までのタイムラインに為すべき行動

3)自宅にいるときの行動・連絡体制

4)通勤途上・外出(歩行中・車両運転中)しているときの避難行動

5)「雨雲の動き」(気象庁HP)などの活用

(2)大雨災害に対する責任体制を明確に定める

マニュアル作成は困難でも、応急対応の責任体制は明確に定めたうえで、従業員に周知・徹底しておく必要があります。

発災までのタイムラインにおいて、「誰が」「何に基づき」「どの時点で」「どのような意思決定をする」のかを定めておくことは、たいへん重要です。

あわせて、その意思決定を「どのような手段」により、「どの順番で伝える」のかも明確に定めておきましょう。

市町村から避難指示があっても、従業員やお客さま個人の判断にゆだねた場合、約5%しか実際に避難しないというデータを思い起こしてください。

避難判断を個人にゆだねてしまうと、実効性のある対応が期待できませんので、最低限、下記程度の「大雨災害に対する責任体制」は定めておくべきでしょう。

✔ハザードマップ上で自社のリスクが高い災害を明記する

(例)当社(当事業所)は大雨による浸水害・土砂災害のリスクが高い

✔「災害応急対策期」への移行タイミングを明記する

(例)「大雨警報(浸水害)発表」により災害応急対策期に移行する。

✔応急対応の責任体制を明記する

(例)社長は、「大雨警報(浸水害)発表」により、直ちに管下社員の出社停止・退社を指示するとともに、お客さまの非難誘導を指示する。

意思決定の流れは、社長⇒部長⇒マネージャーの順でラインによるが、ライン使用が困難な状況においては、最も早い伝達が為される手段を選択する判断を伝達者にゆだねる。

すでに出退勤の過程にある社員には直属の上司が警報の発表を通知し、安全確保を指示する。

✔具体的な退社のタイミングは、「雨雲の動き」使用を明記する

(例)気象庁HPの「雨雲の動き」を確認し、1時間以内に30mm以上の 降雨が途切れない場合には、「●●ビル」への避難を指示する。

(3)「雨雲の動き」などの活用推進について

自宅・会社に居ても、外出先であってもゲリラ豪雨に遭った際に最も頼りになる情報は、気象庁HPの「雨雲の動き」です。

ウェザーニュースや日本気象協会の雨雲レーダーなども「雨雲の動き」をとらえることが可能ですが、ここでは、気象庁HPに掲載されている「雨雲の動き」をご紹介します。

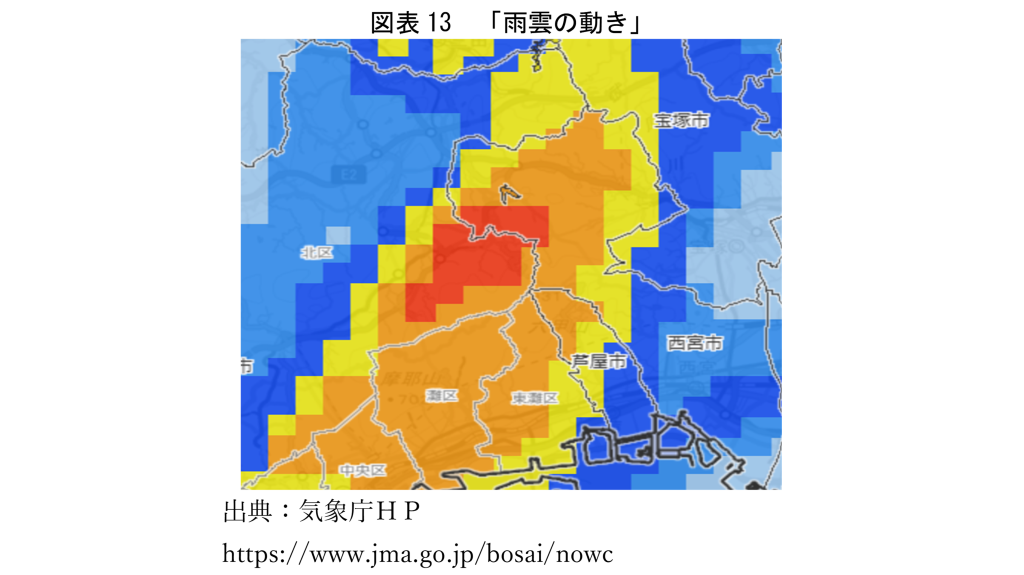

「雨雲の動き」は、高解像度降水ナウキャストという機能を用いて、250mメッシュという細かさで、雨雲の動きを1時間先まで情報提供してくれます(図表13参照)。

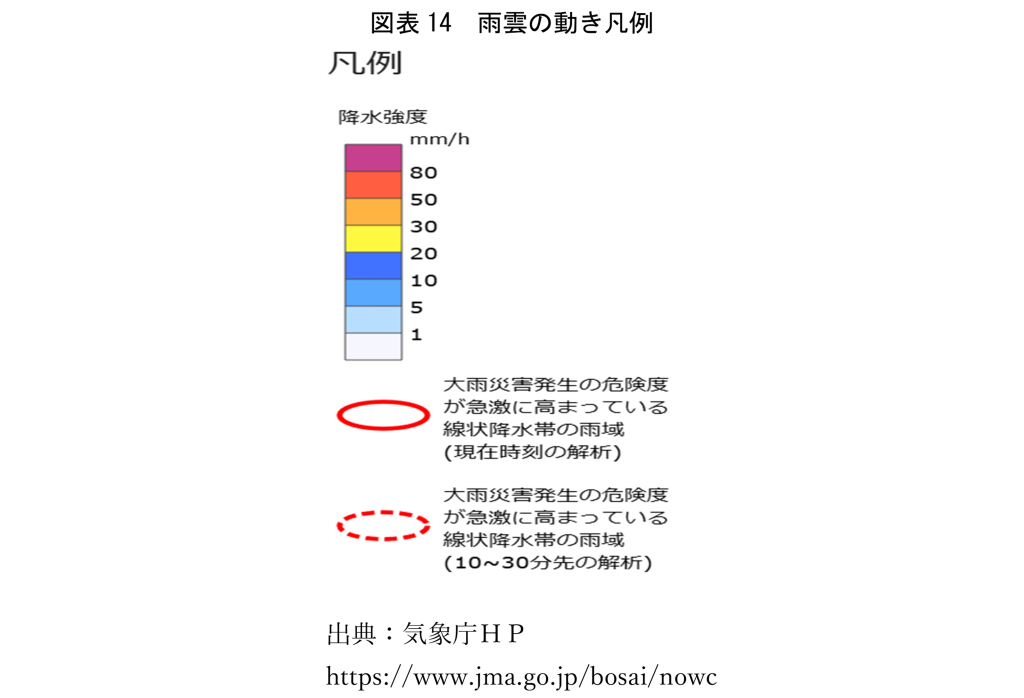

降水強度は図表14の凡例のとおり色づけられています。

紫:猛烈な雨(80㎜/h以上)、赤:非常に激しい雨(50㎜/h以上)、オレンジ:激しい雨(30㎜/h以上)の表示は「現在の雨が1時間続いた場合」の強度で、観測値ではありません。

しかし、都内の排水処理機能は50㎜/hが限界ですので、1時間後までの「雨雲の動き」を確認して30㎜/h以上の雨が続くようであれば、地下鉄を含めて、地下街や路上で待機しないなどの判断材料となります。

さいごに

ここまで、中小企業診断士が知っておくべき大雨災害に対するBCPについて、具体的なポイントを示してきました。災害は起こらないことが望ましいのですが、残念ながら、大雨災害は発生の可能性が年々高まっています。

この章ではその原因となる「水蒸気の性質」を解説するとともに、BCPを策定する重要性も高まっていることを感じていただければと思います。

このコラムをBCP策定に役立てていただければ幸いです。

(1)東京の平均気温は明治維新直後より3℃以上高い

2015年のパリ協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすること」が合意されていますが、皆さんは東京の気温が過去比してどれくらい上昇しているか、ご存じでしょうか?

図表15は、気象庁が発表している公式データから私が10年ごとの平均値としてまとめたものですが、東京の平均気温は明治維新直後と比べて、すでに3℃は高くなっています。

(2)空気中に含まれる水蒸気量の限界値は気温のみで決まる

大気中に含まれる水蒸気の量は全体大気中の0.001%に過ぎませんが、水蒸気の空気1㎥あたりに存在できる量は、場所と時間によって大きく異なります。

そのため、「湿度が高い・低い」という言葉で水蒸気の多寡を表現します。

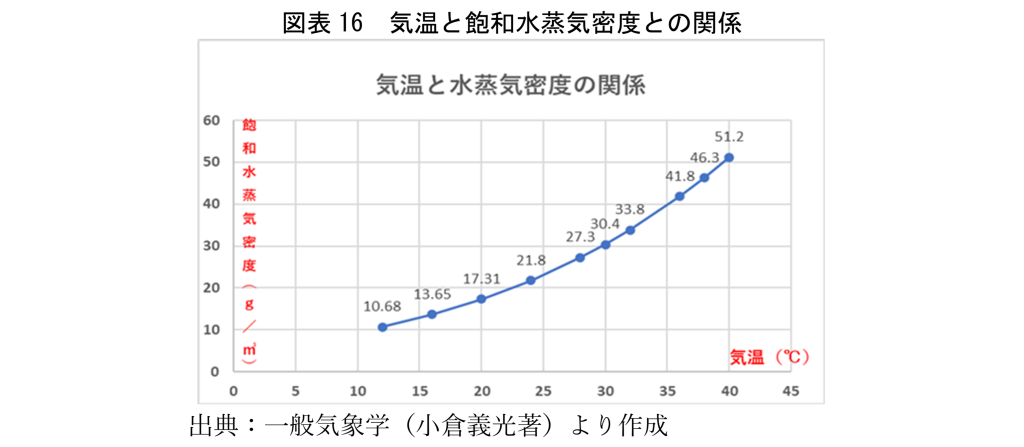

1㎥あたりに含むことができる水蒸気量(g)を飽和水蒸気密度と呼びますが、「気温が定まれば水蒸気として存在できる量も一意に定まる」ことになります。そして、その限界量を超えた水蒸気は凝結して水滴になることを意味します。

水蒸気を含んだ空気は含まない空気よりも軽いため、大気上層に寒気が入ってきたような場合には、対流が発生しやすくなります。地上気温が高く、水蒸気をたくさん含んでいた空気が上昇すれば、雨粒となる量も多くなります。

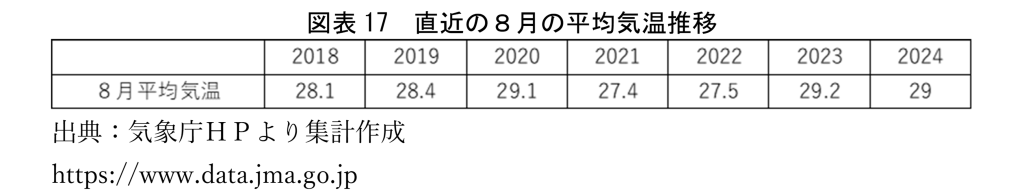

ここで、注目したいのは、温度(気温)が上昇するとともに飽和水蒸気密度は急激に増えるということです。温度(気温)が8℃高くなるごとに飽和水蒸気圧は約2倍となり、たとえば28℃の気温での飽和水蒸気密度が27.3g/㎥に対して、36℃の気温では41.8g/㎥となります(図表16参照)。

とくに、ここ数年の夏場の気温上昇は顕著で、2024年8月の平均気温は29℃であり、2023年までの過去10年平均気温と比べても1.2℃高くなっていることに着目する必要があります(図表17参照)。

28℃の空気と36℃の空気に同じ量の水蒸気が含まれた場合、36℃の空気の相対湿度は低くなります。そのように考えると、東京の夏は過去と比べると乾燥していて、裏返せば、大雨を降らせる水蒸気のポテンシャルも増加しています。

近年増加している夏期の「ゲリラ豪雨」は気温上昇により、空気中に含まれる水蒸気の量が増え、それが上空で凝結して地上に降った結果と考えられますので、死者・行方不明者299名を出した長崎豪雨に匹敵する1時間153㎜の短時間強雨が発生する可能性も年々高まってきています。

三原 健嗣

中小企業診断士